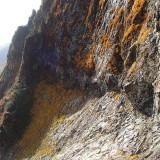

虹芝寮の屋根から見上げた堅炭岩

堅炭(カタズミ)岩の概要と、ある紅葉の季節の登攀記録を記載する。

虹芝寮を堅炭岩と離して語ることは難しい。寮から指呼の間にあることから、寮建設当時から手頃なゲレンデとして親しまれてきた。小舎の裏手にそびえるその勇姿を初めて振り仰ぐと、誰もが感動とも畏れともつかぬ声を上げる。標高にすれば1,550m程度だが、森林限界を越えて怒髪天を衝くように急峻に乱立するその姿は、アルプの岩峰群を彷彿させ美しい。80年前の成蹊高校生たちが、ここ芝倉沢に小屋を建てるべしと心に決めたとき、堅炭岩という存在が大きな役割を果たしたことは想像に難しくない。

創建当時の虹芝寮と堅炭岩

ここに踏高会柿沼氏が発掘した古い文章を引用させていただく。

堅炭岩

長越茂雄著 「谷川岳」 昭和29年 朋文堂

湯檜曽の岸に立って清水峠、武能岳の方面を眺めると、幽の沢の左の方に、まるでエギュを思わせるようなアルペン的な岩尾根の続いているのを見出すであろう。これが堅炭岩である。この尾根は一の倉岳より東北に張り出している尾根の末端、芝倉沢の右岸に位置している五つの岩峰からなっている尾根である。そして、この尾根は芝倉沢側が比較的傾斜もゆるく、殆ど灌木で蔽われているのに反して湯檜曽川側は岩が出ていてよいゲレンデを提供してくれる。現在まで、この岩尾根は芝倉沢に虹芝寮を持っている成蹊高校山岳部の人々が中心となって開拓したが、未だ一般的には余り登られていないし、近くに幽の沢、一の倉沢を有する、この附近の岩場に於いては多少見劣りがする。大体、この岩場は成蹊高校の人々のゲレンデとして開拓せられたものらしく、この岩場について詳細に記した「記録Ⅱ号」の立見辰雄氏の「カタズミ尾根」の一節に【このカタズミ岩の特徴としては、第一に寮即ち根拠地に近くて其のいわばまで僅か二時間以内にて達し得る事、第二は岩場に於て割合に短時間にて目的を達し得ること等である。】とあるように規模は小さい。そして、岩質は石英閃緑岩をもって構成せられて岩壁と云うよりも、沢の状態で可成り上まで続いている。上部は緩い草付や薮になっている。季節的には、大体他の東面の沢と同じであるが、規模がそれらよりも小さいので残雪なぞは少ないであろう。

以下は柿沼氏による2014年10月15日の堅炭岩登攀写真である。偉大な先駆者の夢跡をたどりながらの登攀である。(登山記録 柿沼 恭介)

*本ルートは熟練者向きであり、十分な準備を要する。

*国立公園の鉱物の採取は環境省の許可が必要である。

- 薮に蔽われた堅炭沢出合

- 堅炭沢は伏流である

- 堅炭沢滑滝

- 滑滝も秋のよそおい

- 二俣からは堅炭岩が聳える。左からK峰、K1峰、K2峰、K3峰、K4峰

- 秋の堅炭岩

- けぶる笠が岳

- 笠が岳と白毛門

- 湯檜曽の白い流れ

- 堅炭沢中間部

- 一ノ倉沢シンセン岩峰

- K3

- 谷川岳東尾根

- 正面はK1フェース

- 中央のルンゼは滝沢

- 堅炭沢カールボーデン

- K2K3中央はβルンゼ

- K1とK2中央はαルンゼ

- 石英閃緑岩の急峻な壁

- カールボーデン

- K1ハング帯

- K峰月稜会ルート取付き

- 月稜会ルートのボルトラダー

- 雨に打たれる古いリングボルト

- 黒々としたリングボルトに昔の開拓の記憶

- ハング帯

- 滝沢真下から

- 滝沢基部の洞穴

- リングボルト穴

- カールボーデン上部から朝日岳方面

- KⅠ取付きの腐ったハーケン

- 成蹊高校山岳部の挑戦

- カールボーデン上部は素晴らしい景色

- K峰の悪相の壁

- 岩場の秋

- 人気なく静かな堅炭

- テラスにて

- K峰を仰ぐ

- KⅠの絶壁

- 垂壁の記憶

- KⅠ月稜会ルートハング

- アルファルンゼ下部

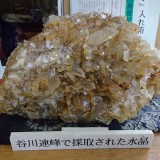

- 水晶

- どこに水晶がある?

- カールボーデン

- βルンゼ取付き

- K3頂上から堅炭沢を見下ろす

- K3頂上の残置ハーケン

- K3手前K2。堅炭岩は、開拓の歴史を経て現在はたどる人も稀な岩場である。虹芝寮を拠点にもつ、踏高会や成蹊人によってもっと登られていい岩場である。(柿沼)

- 山岳資料館αルンゼ水晶昭和30年代